本文承前篇「刪除臉書」的反思:也許我們從來就不需要社交媒體(上)

為什麼我認為「也許我們從來就不需要社交媒體」?

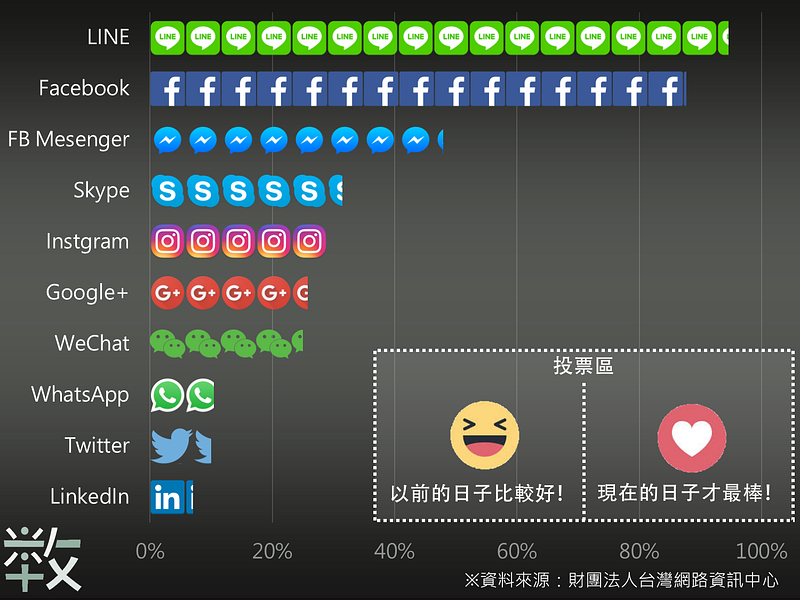

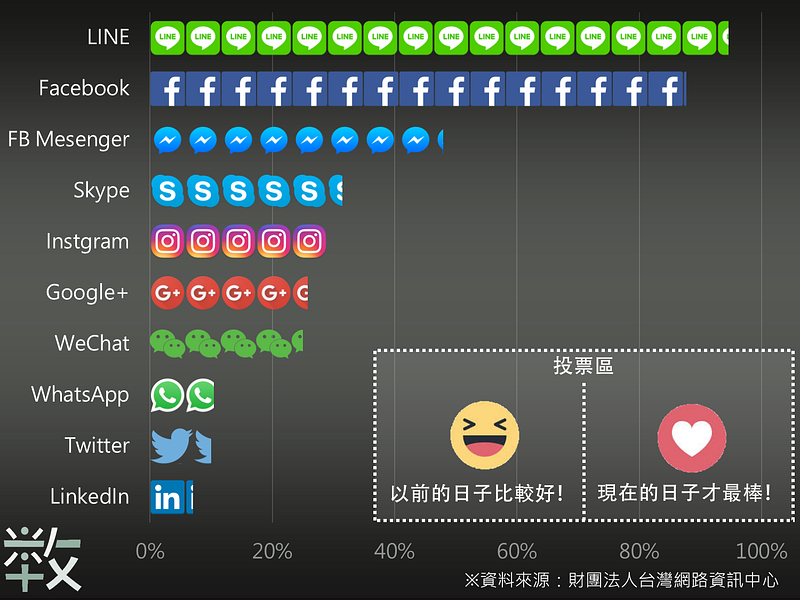

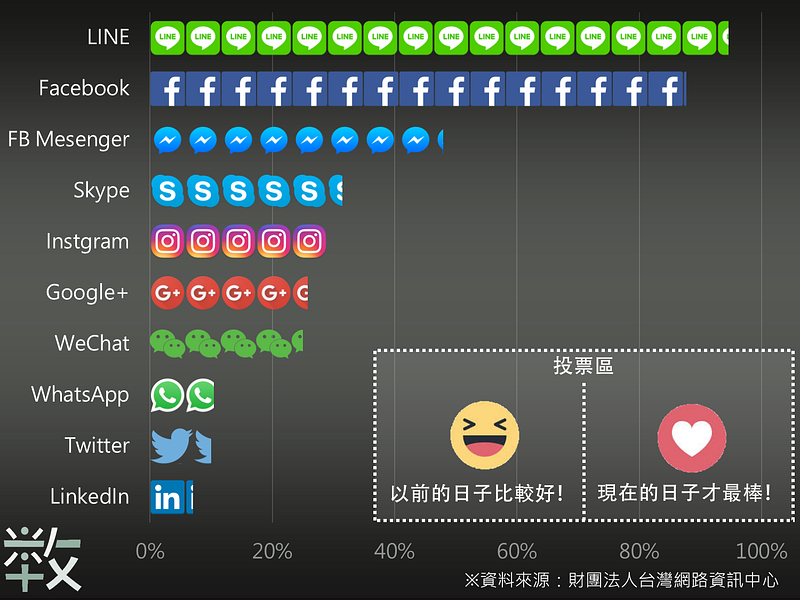

數據會說話,2016年由台灣網路資訊中心做的統計,表現了人們對於「通訊」的需求遠遠大於「社交」。

促使我開始思考的點在於其實是「透過社交媒體,我們真的有社交行為嗎?」

我們把社交行為區分為「陌生社交」與「熟人社交」兩種類型,有許多交友軟體主打的就是「認識新朋友」,比較熱門的玩法是匿名社交以及近期蠻熱門的直播(但直播更近於藝人經紀的方向)。

另一種熟人社交則越走越往單純的通訊互動為主,例如Line、Skype、Wechat、Mesenger,這類單純的通訊互動在社群媒體動盪的情況下仍然維持著穩定的成長。

從「通訊」到「社群」,從「社群」再到「媒體」

通訊是兩三個人的對話行為,社群是更多人並且同質性較高的組合,但是媒體力求的卻是提供更多元更差異化的訊息和觀點。

大致上可以把它解釋成「跟幾個人對話」、「對一群人說話」以及「對世界說話」。

在我自身的觀察,「社交媒體」(Social Media)是一個過渡期的產品,它的定位不明確、複雜而綜合,以目前市場上來看則以Twitter、Facebook為主,獲利方式也與媒體無異,就是販售廣告。

後來居上的各家產品表面上細分了社交媒體的流量,但追根究底來看它們都有著不一樣的商業模式,比起「社交媒體」來說,它們的定位更清楚是「社交工具」(Social Tool)而已。

媒體已死,我們真正需要的是更好的「社交工具」

反思這幾次臉書面臨的困境,也許社交媒體本身的定位就存在著很大的問題,它創造了一個人數超級無敵多的國度,它跨越種族、性別、年齡、國籍、語言,讓我們以為我們每一次說話都是在對世界喊話。

這樣的制度把我們都變成了笨蛋。

當我們在社交媒體上發文討拍,拍你的多半都是笨蛋,他基本上沒想過要反對你,因為他在反對你的時候潛意識會告訴他「全世界都在看」,當他決定用留言而非私訊的方式回應你,多半代表著你們並不熟,又或者他這次的發言某程度上也想引起你以外的其他人注意,就像是在為自己的發言圈勢力一樣。

社群行為會相互影響,但人天性不習慣擁抱差異化

我並不是單純看衰臉書的未來發展,而是認為社交這件事情,它從根本上就不應該以媒體的方式來經營、發展,我想這也是讓許多人對於臉書一直又愛又恨,卻摸不著頭緒的原因之一,畢竟它從來就不符合「人性」。

承前篇提出來的觀點,社交媒體的形成必需仰賴在「找到願意與自己交換事實和觀點的其他人」這個基礎上,然而當社交工具媒體化了之後,這每一段的社交關係背後往往潛藏著其它的目的性,例如誘使你購買、洗腦你的價值觀等等。

人們開始遠離社交媒體,進而對社交媒體失去信心;從我的角度來看就像是過去幾年人們對傳統媒體失去信心的歷史重新又上演了一次而已。

延伸新聞:Facebook承認監看Messeger用戶對話、信任危機拉響警報:Facebook已失去大部分美國人的心

※本文經作者同意授權,原文刊載自 CallDaddy摳老北

【關於作者:孫大翔】

創業家/ 投資客/ 風險愛好者。白天唸書、晚上當爸、假日經商的多工作業員,商人的外表、文人的內在。

Instagram: @Cowbeiold

Facebook: 孫翔

Podcast(Spotify):摳北電台CowBei Talk